列王記下17章前後のお話し

先週8月31日は、第5週目ということで祈祷会の学びの配信をお休みいたしました。その埋め合わせと言ってはなんですが、以前(3年3ヶ月ほど前)のブログで列王記下18章以降の南ユダ王国滅亡あたりの状況を説明する記事を書いていましたので、その部分を再掲載いたします。ただし、当時は午前と午後の2回に分けて書いた長い記事ですので、お時間のある時にどうぞ。(誤字脱字、誤変換など、気がついた部分は修正しました。)

ちなみに、北王国滅亡後の南ユダ単独王朝時代の年表は、まだできていませんので、当時のブログに掲載した古いバージョンを併せて再掲載いたします。新しい方は、もうしばらくお待ちください。m(_ _)m

2020年6月11日:祈祷会の学び(ブログ記事)再掲載(Part 1)

北王国イスラエル滅亡時のユダ王国

時代背景は、山我哲雄『聖書時代史:旧約篇』(岩波現代文庫、2003年)第6章「アッシリアの進出と南北両王国の運命」、第7章「ユダ王国の滅亡とバビロン捕囚」と、S.ヘルマン/W.クライバー『よくわかるイスラエル史:アブラハムからバル・コクバまで』、樋口進訳(教文館、2003年)第7章「独立王国としてのユダとイスラエル」の後半部分が、説明がわかりやすくて便利です。また、デイビッド・P・バレット『コンサイス聖書歴史地図』、伊藤暢人訳/津村俊夫監訳(いのちのことば社、2018年)の地図と図が、非常に美しくわかりやすいです。(ちなみに、上段のユダの王の成績表は、ヘルマン/クライバーの『よくわかるイスラエル史』94頁の年表をベースに、その他の資料などを参照しながらまとめました。)

ヒゼキヤ王(前725-697年)

ヒゼキヤ王の時代は、ちょうどアッシリア帝国が勢力を拡大していた時代でしたので、それに対抗するために、北イスラエルとそのもう一つ北のアラム(シリア)が、反アッシリア軍事同盟を組んで対抗したものの(シリア・エフライム戦争:前733年)、最終的には滅ぼされる(イスラエル王国滅亡:前722年)という結末を迎えます。

ヒゼキヤの父王アハズの時に、ティグラト・ピレセル王の治世だったアッシリア帝国の属国となって、アッシリアに大量の貢を納めて、宗教政策についても、エルサレム神殿をダマスコの神殿そっくりにリフォームするなど、すっかりアッシリアの宗教祭儀を受け入れる形になったため、アハズ王は、列王記では非常に厳しく評価されます(列王記下16章)。

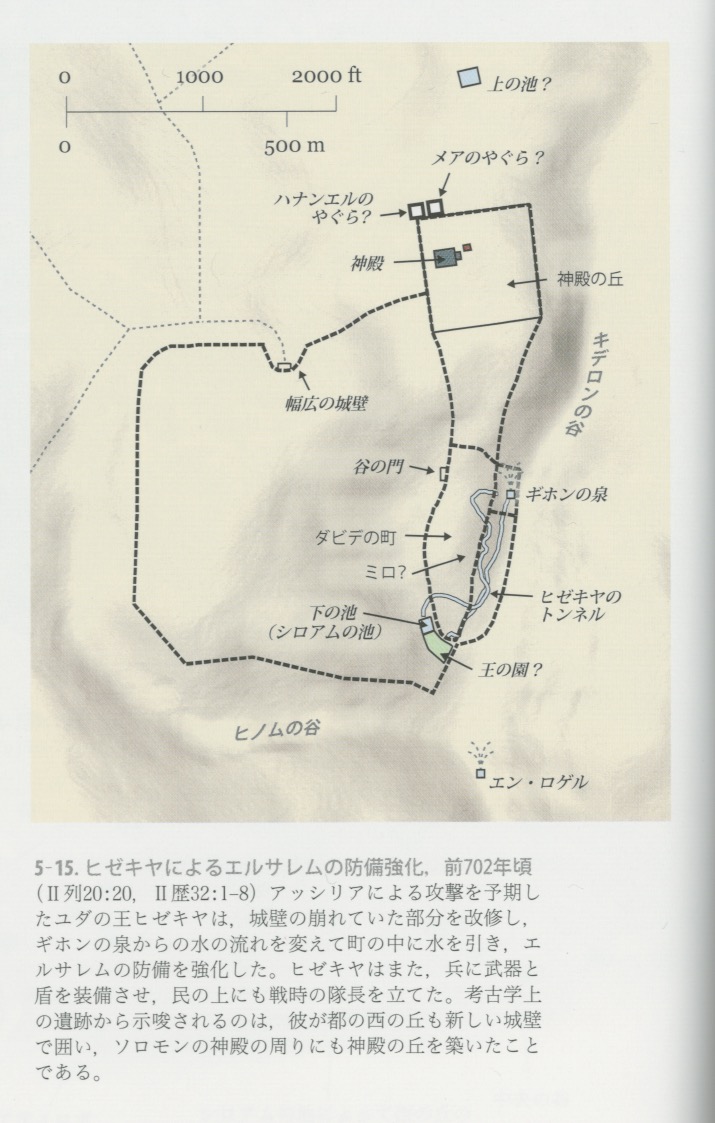

ヒゼキヤが王位を継承した時点では、アッシリアの王はシャルマナサル5世になっていましたが、すぐにサルゴン2世に交代し(山我『時代史:旧約篇』144頁によれば、おそらくクーデター:前721年)、ユダ王国も相変わらずアッシリアの支配下にあった、というわけです。それでも、ヒゼキヤ王はアッシリアの支配から脱する機会を窺っていたようで、エルサレムが包囲されても持ちこたえられるように、水を確保するための地下水路を造設したり、都自体の要塞化を進めたようです。

ヒゼキヤ時代のエルサレムが、ソロモンの時代と比べても西側に相当拡大されているのがわかります。

山我『時代史:旧約篇』によれば、アッシリアのティグラト・ピレセル3世は、「以前からアッシリアがしばしば行ってきた反抗的な民族の集団移住政策を徹底させ、征服した諸民族を事実上相互に混合させて、征服民の民族的同一性を解体して反抗の可能性を断った」(137頁)ということですから、ヒゼキヤ王がアッシリアの支配を脱したいと思うのも当然ですね。

ヒゼキヤ王は、前713年にフィリスティア(ペリシテ)のアシュドド(エルサレムの西60㎞程)で起こった反アッシリア派による反乱に乗じて、脱アッシリアを目論んだようですが、アッシリアのサルゴン2世がアシュドドの反乱をあっけなく鎮圧したことで、ヒゼキヤも早々に手を引いたと考えられるようです(山我:147-48頁)。ヒゼキヤのエルサレム要塞化は、この(苦い?)経験を経て迅速に進められたようです。

ヒゼキヤ王の宗教政策は、こうした背景を考えると、ある意味では、アッシリアの属国として(の立場もあり?)父王アハズが進めた徹底的なアッシリア化(宗教的従属)に対する反発という側面もあったのでしょう。逆に徹底的に伝統回帰(=脱アッシリア化)を進め、異教的要素を一掃します。列王記の評価が高いのも頷けますね。

ヒゼキヤによる脱アッシリアの試みは、剛腕サルゴン2世の死(前705年)を好機と捉えたようですが、ちょうど同じ時にバビロニアで起こった脱アッシリアの反乱も、同じようにサルゴン2世の死を好機と捉えたものでしょう。列王記下20章には、バビロニアのメロダク・バルアダン王が病気のヒゼキヤに手紙と見舞いの贈り物を送ったことが書かれていますから、両者の脱アッシリア反乱は、当然ながら連携していたということになります(山我:148頁)。これは両者が以前から連携したということであって、ヒゼキヤがメロダク・バルアダンの病気見舞いでハートを鷲掴みされた、というわけではないでしょう。いずれにせよ、サルゴン2世のあとを継いだセンナケリブは、まずバビロニアの反乱を蹴散らし、間髪入れずにユダの反乱を押さえ込みにかかります。こうして、前701年にエルサレムが包囲されると、ヒゼキヤは莫大な貢を課せられた上で、アッシリアに降伏します。おそらくエルサレム包囲中にアッシリア軍を襲った疫病のおかげで(もちろん、聖書的には神の助けです!)かろうじて滅亡を免れたユダ王国は、アッシリアの属国として、その後もアッシリアの宗教的影響とどう折り合いをつけるかを問われ続けることになります。

マナセ王(前696−642年)

ヒゼキヤのあとを継いだマナセは、列王記的には諸悪の根源のような扱いですが、当時のアッシリアの圧倒的な軍事的プレゼンスの前で、政治的には懸命な判断として(もちろん、宗教的にはバツ印ですが)、アッシリアに忠実に従う選択をします。マナセが導入した異教の祭儀や習慣は、アッシリアへの忠誠の印であり、政治的パフォーマンスの側面もあったかもしれませんね。単に個人としてのマナセが不進行だったという評価だけでは片付けられない気もします(同情していいかどうかは、また別の話ですが)。私たちの信仰生活も、決して周りの環境と無関係ではないし、政治的に真空状態で、単純に個人の信仰の決断だけで成り立つものでもないので、あまり人様の信仰をとやかく言うべきではないのかもしれませんね。この辺りは、戦時中に弾圧と解散を経験した中山教会としては、特に他人事ではないように思います。

2020年6月11日:祈祷会の学び(ブログ記事)再掲載(Part 2)

アモン王(前641-640年)

アモン王の評価は、父王マナセと同じく(X)です。マナセ同様、アッシリアの属国として忠実にアッシリアの宗教を模倣したのでしょう。彼は家臣たちによる謀反によって殺害されますが、列王記が「国の民はアモン王に謀反を起こした者をすべて打ち殺した」と記すように(24節)、このクーデターは失敗に終わります。当時の状況からすると、やはり反アッシリア派によるクーデターの試みとみるべきでしょう。ここに出てくる「国の民」(アム・ハ・アレツ)とは、「エルサレム以外に住むユダの自営農民」のことを指しますが(山我:124−45頁)、この「国の民」が反アッシリア派のクーデターに同調しなかったのだとすれば、彼らは、宗教的にはともかく、少なくとも政治的には、アッシリアに忠誠を誓うことが平和と安全を確保するために最善だと判断した、ということになりそうです。当時のアッシリアは、山我『時代史:旧約篇』154頁によると、アモンの祖父にあたるヒゼキヤ王を苦しめたセンナケリブ以降も、エサルハドン(前680-669年)、アッシュールバニパル(前668-625年)と、「いわゆる『サルゴン王朝』の有能な王たちの下で強盛の極みに達し、東はイラン高原から西はアナトリアまでを領有し、前671年以降はついにエジプトまでを支配して真の世界帝国の実現を達成していた」ため、反アッシリアのクーデターが成功する見込みは限りなくゼロに近いと判断されたのでしょう(各王の在位年の数字は、ヘルマン/クライバーと山我で微妙にずれていますが、即位年を1年目に数えるかどうかなど、数え方に違いがあり、山我ではそれぞれ在位の年が前681年と前660年、またアッシュールバニパルの治世の最終年は前627年となっています)。ヒゼキヤ王の時のセンナケリブによるエルサレム包囲の記憶や、その少し前の前713年にフィリスティアのアシュドドで起こった反アッシリア派のクーデターが、アッシリアによっていとも簡単に鎮圧された記憶が拭いきれていなかった、ということもあるでしょう。

ちなみに、下の地図の緑色の一番広い部分が、この時代のアッシリアの勢力範囲です。

ヨシヤ王(前639-609年)

反アッシリア派によるアモンの殺害後、そのクーデターを潰した親アッシリア派の「国の民」は、アモンの息子ヨシヤを王に据えますが、ヨシヤは当時8歳ですから、どう考えても、親アッシリア派の誰かによる摂政として、父王アモンの親アッシリア政策が継承されたのでしょう。列王記下22:1-2の高評価は、当然ながら、3節以降に描かれる改革を念頭においてのヨシヤの治世の総括であって、摂政期の親アッシリア政策に対する評価ではあり得ません。ヨシヤの治世18年に始まった改革を描く3節以降の記述は、ヨシヤが25/6歳になってから、自覚的に統治を行うようになった段階で、大幅に政策転換が行われたことを示しているということになります。

アッシリアとの距離感?

ヨシヤ王の改革は、神殿の修復作業として始まっていますが、おそらく、アハズ王がティグラト・ピレセル3世をダマスコに表敬訪問した後に、一大リフォームしてアッシリアの宗教祭儀に合わせたエルサレム神殿を、ヒゼキヤ王が伝統的なヤハウェ宗教の形式に戻したにもかかわらず、息子のマナセはそれを再びアッシリア風に徹底改造したので、その息子のヨシヤがもう一度ヒゼキヤのヤハウェ宗教型(つまり反アッシリア型)に戻した、という修復作業だったのでしょうね。単なる老朽化した箇所の修理ではなかったはずです。かつてユダの王ヨアシュが大規模な神殿修復を行っていますが(列王記下12:7に、ヨアシュの治世第23年とあるので、計算すると前817年頃?)、ヨアシュは祭司ヨヤダによって匿われて、祖母に当たるアタルヤによる殺害を免れ、祭司ヨヤダ主導のクーデターでアタルヤに代わって7歳で王に即位した人物です(前840年:列王記下11章)。ヨシヤ王も、この流れでエルサレム神殿とヤハウェ宗教を重視する立場だったということになるのでしょう。山我『時代史:旧約篇』は、ヨシヤの父王アモンの時の混乱に際して、「ヨアシュの時と同様、『国の民』が介入したこと」を指摘しますが(156頁)、だとすると、この「国の民」はヤハウェ宗教の担い手ということになり、反アッシリア勢力ということになります。列王記下21:19-24の記述を額面通り受け取れば、マナセの道(親アッシリア)を継承したアモンを殺害した人たちの動機は、反アッシリア派のクーデターと読めるのですが、この反アッシリア派のクーデターを潰した「国の民」が、新アッシリア派ではなく、祭司ヨヤダに連なる、ヤハウェ宗教の純化を目指す反アッシリア派だったのであれば、上段に書いたように、彼らもまた、時代の趨勢を見極めて、今はアッシリアに逆らうべきではないと判断した、ということになりますね。この辺りは、私自身まだまだ十分理解しきれていない気がします。もう少しちゃんと調べてみないといけませんね。

(3年3ヶ月後の2023年9月時点でも、まだよくわかっていません。)

いずれにせよ、この神殿修復(再々改造)の作業中に、神殿内で「律法の書」が発見されるという、決定的な出来事が起きます。

ヨシヤ王の宗教改革

ヨシヤ王の改革は、神殿で発見された「律法の書」に基づいて、ユダの宗教政策を方向転換するというものでしたが(列王記下22:8-23:28)、この発見された書は、どうやら私たちが印刷した形で持っている旧約聖書の申命記の中核部分に相当するようです。山我『時代史:旧約篇』によると、その書は、ヤハウェ宗教の復興を願う人たちによって形成・編纂されたもののようで、「古い宗教的・社会的法伝統を新しい時代に適合させ、一つの神、一つの民、一つの聖所の理念のもとに(申6:4-5; 12:11等を参照)、モーセ時代のヤハウェ宗教に回帰することを目指し、モーセ時代のヤハウェ宗教に精神的に回帰することを目指し、また神との契約の現在的意味を強調した(申5:3; 29:13-14等を参照)」ということで(156頁)、実際にヨシヤ王が行った改革も、①祭儀のヤハウェ宗教的純化、②祭儀のエルサレム神殿への限定・集中、③アッシリア領だった旧北王国のべてる、サマリアへの宗教改革の拡大、という3点において、その方向性と一致するとともに、「ダビデ・ソロモン時代の南北統一王国の再建を目指していた」もののようです(山我:158頁)。

もちろん、こうした大規模な宗教改革は、ヨシヤ王個人の信心深さで達成できるものではなく(信仰者は、スーパーマンではありません!)、アッシュールバニパルの死後、急激に衰退しつつあったアッシリアの現状が大きく味方した、ということもあったと考えられます(山我:158-59頁)。バビロニアは、かつてメロダク・バルアダン王の時にヒゼキヤ王と連携して反アッシリアの反乱を画策したことがありましたが(列王記下20章)、ヨシヤの時代にはナボポラッサル王(前625-605年)によって独立し、南ではエジプトもプサメティコス1世(前664-610年)によって、アッシリアを駆逐して第26王朝が再建されていましたので、そうした国際情勢が追い風になって、大胆な反アッシリア/ヤハウェ宗教回帰の改革ができたのでしょう。実際に、この情勢において、ヨシヤ王はアッシリアの支配から(一次的にではあれ)脱して、独立王国を再建できていたという評価もできるようです(山我:159頁)。

タイミング的には、この「律法の書」の「発見」も、前段で触れたエルサレム神殿の伝統主義者たちが、そうした情勢をにらみながら、ここぞという時に「律法の書」を王に届けたのでしょうね。政教分離という概念を持たない昔ですから、今以上に、信仰生活においても政治的な洞察力が必要だったということでしょう。個人的には、政教分離が前提となっている現在でも、やはり政治的な洞察力は不可欠だと思いますが。

さて、残念なことに、ヨシヤ王は、この改革の最中にエジプト軍との戦いで戦死します(列王記下23:29-30)。列王記の記述は、この辺りでとてもわかりにくいと思います。エジプトのファラオ・ネコ(前609-594年)が、「アッシリアの王に向かって、ユーフラテス川を目指して上って来た」(9節)とありますが、聖書協会共同訳の欄外注には、アッシリアの王「と会うために」という別訳が記されています。「アッシリアの王に向かって」だと、アッシリアと敵対して、アッシリアと戦うために北上したように読めますが、「アッシリアの王と会うために」だと、アッシリアと友好関係にあって、アッシリアのための援軍として北上したように読めます。大違いですね。さて、どちらが正解でしょう?

ちなみに、同じエピソードを記した歴代誌下35:20-25では、ヨシヤは、カルケミシュを目指して北上するネコを「迎え撃つために出て行った」ところ、返り討ちに合って戦死したとしていますが、エジプト軍がアッシリアの敵軍か援軍かは明記していません。頼みの綱の山我哲雄先生は、この時アッシリアが置かれていた状況について、「新バビロニアとメディアの連合軍に敗れて首都ニネヴェを追われ、シリアのハランに立て籠ってアッシュルウバリット2世(在位前612-609年)のもとでバビロニアとの絶望的な戦いを続けていた」と説明し、さらに、エジプトのファラオ・ネコは、「アッシリアに替わって新バビロニアが強大な勢力になることを恐れた」ため、その「アッシリアの残党を支援するために、パレスチナの海岸平野を北上してきた」、つまりアッシリアの援軍だったと説明します(山我:161頁)。

この場合、歴代誌の記述に従えば、アッシリアの援軍として北上するエジプト軍を「迎え撃つために出て行った」ヨシヤの意図は、「反アッシリア的立場」から、「エジプト軍がシリアでアッシリアに合流するのを阻止しようとした」ということになります(山我:同頁)。しかし、この歴代誌の記述はより後の時代の説明で、列王記のシンプルな記述の方が古いことから、実際のヨシヤの死ももっと単純で、「海岸平野にエジプトの派遣を確立しようとしたネコがヨシヤをメギドに呼び寄せ、臣下としての忠誠を誓わせようとしたが、ヨシヤがあくまでこれに応じなかったことが原因」で、単純にネコに殺されたと理解する研究者もいるようです(山我:162頁)。山我先生は「真相は不明と言うしかない」と匙を投げていますが(同頁)、ヒゼキヤ王の時にバビロンと連携したことを考えれば、この時も、ヨシヤがバビロニアと連携して、アッシリアの援軍として北上するエジプトを阻止することで、アッシリアにトドメを刺すバビロンを支援しようとした、というシナリオは十分考えられるような気がします。援軍同士の対決、アッシリアとバビロンの代理戦争、というところでしょうか?

ヨシヤ以後の混乱

いずれにせよ、一時的にエジプトがパレスチナ地域一帯を支配することになり、その後のユダ王国は、まずはエジプトによって、続いてバビロンによって、次々に王の首がすげ替えられる状況が続きます(列王記下23:31-24:20)。ヨシヤの死を受けて、「国の民」はヨシヤの息子ヨアハズを王に据えますが、エジプトのネコは、ヨアハズを幽閉して、膨大な額の罰金を科した上で、別の息子ヨヤキムを王に据えます(23:31-35)。ヨアハズは、ヨシヤの改革路線を引き継ぐことを期待されて、兄ヨヤキムを差し置いて王に据えられたのですが、エジプトから見れば、新バビロニア派ということで、早々にすげ替えられた、ということでしょう。ヨヤキムは、元々はエルヤキムという名前だったのを、エジプトのネコによって改名されて王位に据えらたので、少なくとも表面上は親エジプト派ということになるでしょうか? それでもユダ王国に課せられた罰金のために、国に重税を課すなど、エジプトに対して一定の反感を抱いていた可能性はあるかもしれません。

その後、バビロンが勢力を拡大してパレスチナ地域からエジプトを駆逐すると(24:7)、ヨヤキムは(当然ながら)バビロンの支配下で生きることを余儀なくされます。この辺り、エジプトの罰金に反発していたとすれば、特に抵抗することなくバビロンの支配を受け入れたのかもしれません。ところが、エジプトにまで勢力を伸ばそうと南下したネブカドネツァルがエジプト軍の返り討ちによって大打撃を受けると(前601年)、ヨヤキムは脱バビロンを画策し、朝貢を止めたようです(24:1)。ひょっとすると、根っこのところではやはり親エジプト派だったということでしょうか?(それとも、単純に科された罰金と朝貢の金額を秤にかけたのか、あるいはエジプトが、バビロンに対抗するためにヨヤキムを自分たちの側に引き戻そうとしたのでしょうか?)

いずれにせよ、バビロンがすぐには戻ってこないと踏んだヨヤキムの判断は、最終的には甘かったようです。ヨヤキムの死については、列王記の記述だけでは、戦死か親バビロン派による暗殺か不明ですが(24:6、山我:166頁)、代わって王となった息子のヨヤキン(元の名:エコンヤ/コンヤ)は、態勢を立て直して南下してきたネブカドネツァルによる前597年の第一回捕囚でバビロンに捕え移され、代わりにおじのゼデキヤ(ヨアハズの弟、元の名:マタンヤ)が王に据えられます(24:8-17)。ゼデキヤは当初はバビロンに従順でしたが、周辺各国の反バビロン連合に加わり、エジプトの援助も見越して(?)、ついにバビロンに反逆します(前589/588年頃:列王記下24:20、山我:168頁)。この辺りの事情はエレミヤ書の記述が詳しいですが、山我先生によると、「バビロニアの支配を国家と民族の罪に対する神の罰として受け入れるように説くエレミヤのような人々と、あくまでバビロニアへの反乱を主張する国粋主義的好戦派とが対立していた」ようです(山我:同頁)。預言者エレミヤが、エジプトに頼ることを戒め、バビロン捕囚を神による罰として甘んじて受けるように勧めたことは、エレミヤ29章にある、エレミヤが第一回捕囚でバビロンに捕え移された人々に書き送った、いわゆる「エレミヤの手紙」が有名ですが、列王記も、同様にバビロンによる攻略と滅亡を罪に対する罰とする視点を強調します(24:2-4,20)。25章の一連の記述は、エルサレムの陥落や神殿の破壊を描いていて、読んでいて気が滅入るのですが、最後に、バビロンでのゼデキヤ王の扱いについて、多少なりとも胸を撫でおろせる記述があるのは、せめてもの救いと言うべきでしょうか? いずれにしても、国が滅びる時期の混乱を考えると、複雑な心境ですね。

歴史の出来事を、直接的に神の決定として説明することについては、現代の私たちは注意深くある必要があるでしょう(例えば、東日本大震災や今回の新型コロナウィルスの蔓延を、神の裁きとして説明することは、厳に慎むべきでしょう)。それでも、自分自身や自分の民族、国家などのあり方を、信仰的な視点から吟味し、反省し、軌道修正する姿からは、学ぶべき点が多いと思います(日中戦争から太平洋戦争に至る昭和の15年戦争や、その中での天皇神格化、徴用工や慰安婦の問題など、私たちの国の歴史の汚点を、敗戦を機に真剣に反省する視点を養うことは大切だと思います)。ホーリネス系の教会は、戦時中の弾圧の経験を忘れないように、毎年6月に弾圧記念聖会を開いていますが、単に被害者意識を煽るようなことであってはならないでしょう。歴史を丁寧に掘り起こして、戦前戦中の教会の歩みを振り返り、同じことが繰り返されることのないように、心して聖書を読みたいと思います。弾圧と解散を経験した中山教会の歴史についても、どこかの地点で、しっかり向き合う機会を作りましょう。